|

|

|

- 17日 周四1-2!1-5!阿森纳欧冠双杀皇马,15冠王耻辱

- 14日 周一张本智和又中"死亡签"!国际乒联抽签规则遭

- 10日 周四阿斯:巴萨希望奥尔莫周四开始回到球队,在

- 07日 周一斯诺克无缝对接!世锦赛资格赛开杆,赵心童

- 03日 周四别降了!足球运动员被限薪令降到500万,前

- 01日 周二颜值与实力俱佳!国家队八主攻在联赛表现出

- ·[NBA]掘金麻烦来了!火箭仅一人缺席常规赛收官战04-17

- ·[CBA]周鹏:广东是有底蕴的球队 回到主场不可能04-17

- ·[西甲]随着皇马1-5阿森纳,国米4-3晋级,拜仁被淘04-17

- ·[德甲]斯塔尼希奇:国米的表现是典型的意大利风格04-17

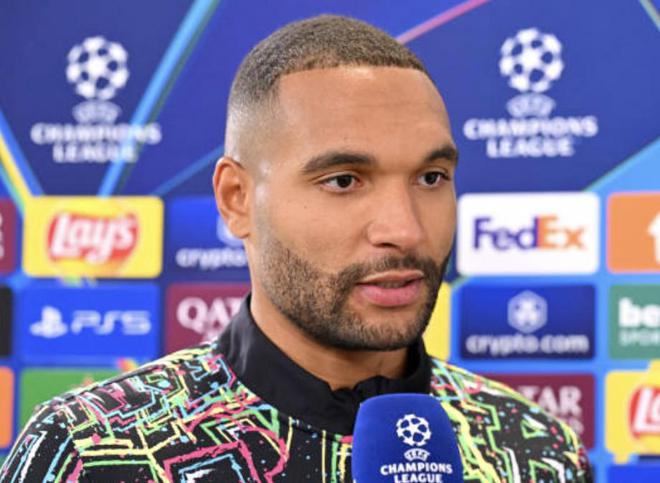

- ·[英超]今晚开战!欧联8强生死战打响:奥纳纳复出 04-17

- ·[英超]罗马诺:MLS球队正运作德布劳内!埃梅里谈04-17

- ·[CBA]北京时间4月17日,CBA传来周琦、韩德君以及04-17

- ·[西甲]老当益壮!哥斯达黎加足协主席确认,已经邀04-17

- ·[英超]1-2!1-5!阿森纳欧冠双杀皇马,15冠王耻辱04-17

- ·[德甲]恰20:我们顶住了拜仁的压力;穆勒很有威胁04-17

- ·[NBA]约基奇生涯还从未淘汰过常规赛50+胜场球队 04-17

- ·[德甲]赫内斯:让穆勒觉得能续约是我们的错,能理04-17

- 赛事时间 对阵 视频 状态

- 足协杯04-19 19:30深圳吉祥VS

延边龙鼎赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)进行中

延边龙鼎赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)进行中 - 国际友谊04-19 19:30摩尔多瓦U16VS 格鲁吉亚U16赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)进行中

- CBA04-19 19:35山西VS 广东赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)进行中

- 中超04-19 19:35北京国安

VS

VS  山东泰山赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)进行中

山东泰山赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)进行中 - CBA04-19 19:35北京

VS 北控赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)进行中

VS 北控赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)进行中 - 西甲04-19 20:00巴列卡诺

VS

VS  瓦伦西亚赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)进行中

瓦伦西亚赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)进行中 - 瑞典超04-19 21:00北雪平

VS

VS  哈姆斯塔德赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)进行中

哈姆斯塔德赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)进行中 - 瑞典超04-19 21:00代格福什

VS

VS  埃尔夫斯堡赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)进行中

埃尔夫斯堡赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)进行中 - 意甲04-19 21:00莱切

VS

VS  科莫赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)进行中

科莫赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)进行中 - 德甲04-19 21:30云达不莱梅

VS

VS  波鸿赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

波鸿赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 德甲04-19 21:30美因茨

VS

VS  沃尔夫斯堡赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

沃尔夫斯堡赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 德甲04-19 21:30弗赖堡

VS

VS  霍芬海姆赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

霍芬海姆赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 德甲04-19 21:30RB莱比锡

VS 基尔赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

VS 基尔赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 德甲04-19 21:30海登海姆

VS

VS  拜仁慕尼黑赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

拜仁慕尼黑赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 英超04-19 22:00西汉姆联

VS

VS  南安普顿赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

南安普顿赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 英超04-19 22:00水晶宫

VS

VS  伯恩茅斯赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

伯恩茅斯赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 意篮甲04-19 22:00那不勒斯

VS 雷吉奥赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

VS 雷吉奥赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 英超04-19 22:00埃弗顿

VS

VS  曼城赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

曼城赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 英超04-19 22:00布伦特福德

VS

VS  布莱顿赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

布莱顿赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 德篮甲04-19 22:00开姆尼茨

VS 中央德国赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

VS 中央德国赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 西甲04-19 22:15巴塞罗那

VS

VS  塞尔塔赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

塞尔塔赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 葡超04-19 22:30马德拉国民VS 吉尔维森特赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

- 葡超04-19 22:30阿维什镇VS 卡萨比亚赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

- 法甲04-19 23:00巴黎圣日耳曼

VS

VS  勒阿弗尔赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

勒阿弗尔赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 西室内足04-20 00:00DKV瑟古罗斯...

VS

VS  帕尔马室内足...赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

帕尔马室内足...赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 斯伐超04-20 00:00波德布雷佐瓦

VS

VS  日利纳赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

日利纳赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 法全乙04-20 00:00克雷泰伊VS 哈古恩奧赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

- 蒙太古杯04-20 00:00中国U16VS 旺代省特选队U17赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

- 法全乙04-20 00:00维莱乌尔加特VS 埃皮内尔赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

- 阿尔甲04-20 00:00比斯克拉VS MC阿尔及尔赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

- 蒙太古杯04-20 00:00葡萄牙U16VS 英格兰U16赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

- 意甲04-20 00:00蒙扎

VS

VS  那不勒斯赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

那不勒斯赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 非冠杯04-20 00:00奥兰多海盗

VS

VS  金字塔赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

金字塔赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 法全乙04-20 00:00比尔格雷克

VS 图隆赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

VS 图隆赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 土超04-20 00:00哥茲塔比

VS

VS  贝西克塔斯赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

贝西克塔斯赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 阿塞超04-20 00:00卡拉巴克

VS

VS  尼菲治巴库赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

尼菲治巴库赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 法全乙04-20 00:00格拉斯VS 圣普里埃斯特赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

- 卢森甲04-20 00:00贝登堡VS 罗当治赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

- 芬超04-20 00:00古比斯

VS

VS  查路赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

查路赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 法全乙04-20 00:00福格斯VS 布洛伊斯赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

- 西室内足04-20 00:00FC巴塞罗那室...

VS

VS  MRA纳瓦拉室...赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

MRA纳瓦拉室...赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 卢森甲04-20 00:00霍斯特尔特

VS

VS  蒙多夫赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

蒙多夫赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 法全乙04-20 00:00勒赫比日

VS 迪南勒洪赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

VS 迪南勒洪赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 西室内足04-20 00:00哈恩帕莱索室...

VS

VS  布雷拉室内足...赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

布雷拉室内足...赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 摩尔甲04-20 00:00巴尔蒂

VS

VS  佩特罗古赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

佩特罗古赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 法全乙04-20 00:00圣派维VS

艾夫兰治斯赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

艾夫兰治斯赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 西室内足04-20 00:00新阿波斯托利门(...VS

曼萨纳雷斯室...赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

曼萨纳雷斯室...赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 立陶甲04-20 00:00苏杜瓦

VS

VS  希奥利艾赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

希奥利艾赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 西室内足04-20 00:00纳瓦拉室内足...

VS

VS  卡塔格纳室内...赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

卡塔格纳室内...赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 斯伐超04-20 00:00斯卡利卡

VS

VS  鲁容贝罗克赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

鲁容贝罗克赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 法全乙04-20 00:00查迪利VS 奥比维利耶赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

- 荷丙04-20 00:00特莱弗斯

VS

VS  马特路易斯赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

马特路易斯赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 西女甲04-20 00:00西班牙人女足

VS 巴达洛纳女足赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

VS 巴达洛纳女足赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 法全乙04-20 00:00蒂翁维尔VS 博比尼赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

- 蒙太古杯04-20 00:00法国U16VS 喀麦隆U16赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

- 阿尔甲04-20 00:00贝鲁扎达VS 莫斯塔加赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

- 法全乙04-20 00:00安高曼

VS 勒皮赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

VS 勒皮赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 蒙太古杯04-20 00:00墨西哥U16VS 日本U16赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

- 斯亚乙04-20 00:00科尔卡

VS

VS  布里涅格罗苏...赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

布里涅格罗苏...赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 法全乙04-20 00:00弗雷瑞斯VS 吕米伊瓦列里耶斯赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

- 瑞士超04-20 00:00草蜢

VS

VS  温特图尔赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

温特图尔赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 格鲁甲04-20 00:00萨加雷焦VS 古泰斯拖比度赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

- 法全乙04-20 00:00赫雅斯VS 侏罗苏特赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

- 法全乙04-20 00:00瓦斯克哈尔VS 安格利亚尼赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

- 卢森甲04-20 00:00斯威夫特

VS

VS  施特拉森赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

施特拉森赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 法全乙04-20 00:00科罗姆班VS 勒波里赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

- 西室内足04-20 00:00瓦尔德佩纳斯...

VS

VS  卡特加斯能量...赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

卡特加斯能量...赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 卢森甲04-20 00:00尼达克VS

迪德朗日赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

迪德朗日赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 法全乙04-20 00:00圣马洛VS

索米尔赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

索米尔赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 西室内足04-20 00:00莫维斯塔室内...

VS

VS  科尔多瓦室内...赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

科尔多瓦室内...赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 保甲04-20 00:00卢多格雷茨

VS

VS  华纳斯巴达赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

华纳斯巴达赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 西室内足04-20 00:00佩尼斯科拉室內足...VS

艾尔培路室内...赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

艾尔培路室内...赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 斯伐超04-20 00:00米哈洛夫采

VS

VS  特伦钦赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

特伦钦赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 法全乙04-20 00:00彼谢姆VS 尚布利赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

- 德甲04-20 00:30柏林联合

VS

VS  斯图加特赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

斯图加特赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 西甲04-20 00:30皇家马略卡

VS

VS  莱加内斯赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

莱加内斯赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 英超04-20 00:30阿斯顿维拉

VS

VS  纽卡斯尔联赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

纽卡斯尔联赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 法甲04-20 01:00摩纳哥

VS

VS  斯特拉斯堡赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

斯特拉斯堡赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 德乙04-20 02:30沙尔克04

VS

VS  汉堡赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

汉堡赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 意甲04-20 02:45罗马

VS

VS  维罗纳赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

维罗纳赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 西甲04-20 03:00拉斯帕尔马斯

VS

VS  马德里竞技赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

马德里竞技赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 法甲04-20 03:05马赛

VS

VS  蒙彼利埃赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

蒙彼利埃赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 美职联04-20 04:30哥伦布机员

VS

VS  迈阿密国际赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

迈阿密国际赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 墨西超04-20 07:00墨西哥美洲

VS

VS  马萨特兰赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

马萨特兰赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 美职联04-20 07:30新英格兰革命

VS

VS  纽约城赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

纽约城赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 美职联04-20 07:30蒙特利尔CF

VS

VS  奥兰多城赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

奥兰多城赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 美职联04-20 07:30西雅图海湾人

VS 纳什维尔SC赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

VS 纳什维尔SC赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 美职联04-20 07:30费城联合

VS

VS  亚特兰大联赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

亚特兰大联赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 美职联04-20 07:30纽约红牛

VS

VS  华盛顿联赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

华盛顿联赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始 - 美职联04-20 07:30夏洛特FC

VS 圣地亚哥FC赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

VS 圣地亚哥FC赛事视频直播绿茵直播(专业)198直播(高清)未开始

- ·基米希:在一个赛季中输掉这么多比赛,你迟早会被淘04-17

- ·龙塞罗:巨星流失让皇马没了更衣室领袖,姆巴佩无法04-17

- ·媲美二马?AC米兰接近敲定新总监,曾运作10笔经典签04-17

- ·输球又输人!皇马球星吕迪格踩踏斯凯利 裁判竟未掏04-17

- ·死磕!阿森纳联赛劣势太大&巴黎联赛已夺冠,两队均004-17

- ·深度:伊萨克真的适合利物浦吗?04-17

- ·蔡振华设火锅宴为女足接风 讨口彩预示红红火火04-17

- ·于根伟:津门虎能有一套和任何队伍竞争的阵容已经不04-17

- ·马晓旭:中朝战尾声已感到绝望 望女足永葆凝聚力04-17

- ·以大打小仍0-1!中亚劲旅输急眼:与U15国足火爆干架04-17

- ·女超最终版赛程公布 沪鲁揭幕战连沪第2轮火拼04-17

- ·廖均健:王钰栋和陶强龙很有特点,希望他们越来越好04-17

|

||||||||||||

|

|

| |

|

关于我们 - 诚聘英才 - 广告服务 - 法律声明 - 合作伙伴 - 联系我们 - 友情链接 - 投诉与建议 - 网站地图

Copyright 2000-2025, 版权所有 www.soq9.com 本网资讯仅供体育爱好者浏览、参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。 本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系,本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。 本站呈现的所有资料均由搜球网编辑发布,版权所有,严禁窃为己作未经授权切勿转载或建立镜像。否则本站保留追究法律责任的权力。 |

利物浦

利物浦

曼联

曼联

阿森纳

阿森纳

切尔西

切尔西

广州恒

广州恒

上海申

上海申

北京国

北京国

山东鲁

山东鲁

play2日NBA精彩抢断合集

play2日NBA精彩抢断合集  play太阳vs尼克斯第1节英

play太阳vs尼克斯第1节英

play西班牙足球已经过时

play西班牙足球已经过时  play谢晖式大连人“就压

play谢晖式大连人“就压